軌 道

軌 道

守るのは鉄道の安全と快適な乗り心地

ミリ単位の精度に

磨きをかける匠の技が

人々の移動と社会を支える

軌道(線路)には列車が走るたびに負荷が加わり、安全や乗り心地を損なう歪みの原因となります。絶えず軌道の状態を検査し、ミリ単位の精度で補修を行います。

レールテックは軌道の総合技術集団として、軌道を適切に検査・保守し、常に最良の状態に維持していくことで、安全で快適な列車の運行を提供しています。

レールテックは軌道の総合技術集団として、軌道を適切に検査・保守し、常に最良の状態に維持していくことで、安全で快適な列車の運行を提供しています。

専用車両による軌道検測

線路は長大で、どこに異常が発生するかわかりません。

検測用の特殊な車両で実際に走行しながら素早く異常を見つけます。

検測で得られたデータをもとに詳細な検査や整備が行われ、軌道が維持管理されます。

検測用の特殊な車両で実際に走行しながら素早く異常を見つけます。

検測で得られたデータをもとに詳細な検査や整備が行われ、軌道が維持管理されます。

新幹線電気軌道総合検測車

ドクターイエローの愛称で親しまれる新幹線の検測車です。東海道山陽新幹線(東京~博多)を10日に1往復しています。最高時速270kmで軌道状態を検測し、新幹線の高速走行を支えています。

在来線総合検測車

キヤ車と呼ばれる在来線の検測車です。電化・非電化区間を問わず、在来線の軌道状態を実際の列車速度に近い状態で検測しています。検測と同時にレールやまくらぎ等の画像も撮影し、異常の有無を確認しています。

軌道検査

専用の検測車や各種測定機器を用いて、レールの傷やゆがみの有無を調べ、軌道状態を見極めます。

レール内部に発生した傷も見逃すことはできません。超音波レール探傷車などを駆使して、正確に異常を察知することで事故を未然に防ぎ、列車の安全運行を実現します。

レール内部に発生した傷も見逃すことはできません。超音波レール探傷車などを駆使して、正確に異常を察知することで事故を未然に防ぎ、列車の安全運行を実現します。

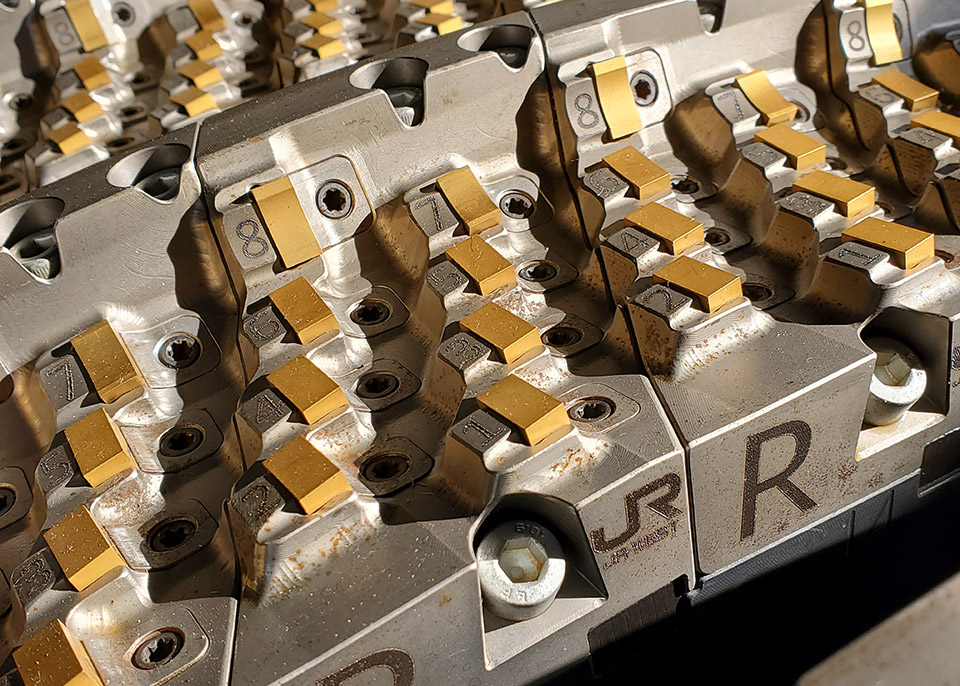

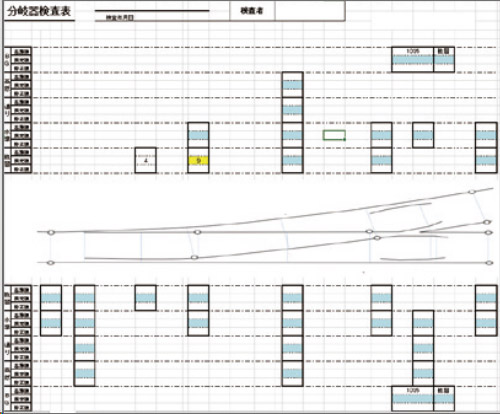

分岐器検査

分岐器は列車の進路を変えることができる唯一の装置で、軌道構造上の弱点箇所でもあります。

レール探傷車では傷を見つけることができない部分を解体し、傷の有無や部材の損耗状態を確認します。解体した部位は非破壊検査の一つである浸透探傷検査などを実施することにより、部材の健全性を見極めます。

レール探傷車では傷を見つけることができない部分を解体し、傷の有無や部材の損耗状態を確認します。解体した部位は非破壊検査の一つである浸透探傷検査などを実施することにより、部材の健全性を見極めます。

軌道狂い検査・一般検査

検測車では測定しない部分の上下・左右方向のゆがみを、簡易型軌道検測装置を用いて測定します。

また断面形状が複雑なレールで構成される分岐器の摩耗状態について定期的な検査を実施し、摩耗の進捗度合を確認します。

また断面形状が複雑なレールで構成される分岐器の摩耗状態について定期的な検査を実施し、摩耗の進捗度合を確認します。

大型機械による軌道整備

マルチプルタイタンパ(MTT)やレール削正車などの高性能な大型機械を駆使して、正常な状態に整備します。

深夜などに実施するため、お客様の目に触れることは少ないですが、この作業を定期的に行うことで、安全で快適な乗り心地が維持されています。

深夜などに実施するため、お客様の目に触れることは少ないですが、この作業を定期的に行うことで、安全で快適な乗り心地が維持されています。

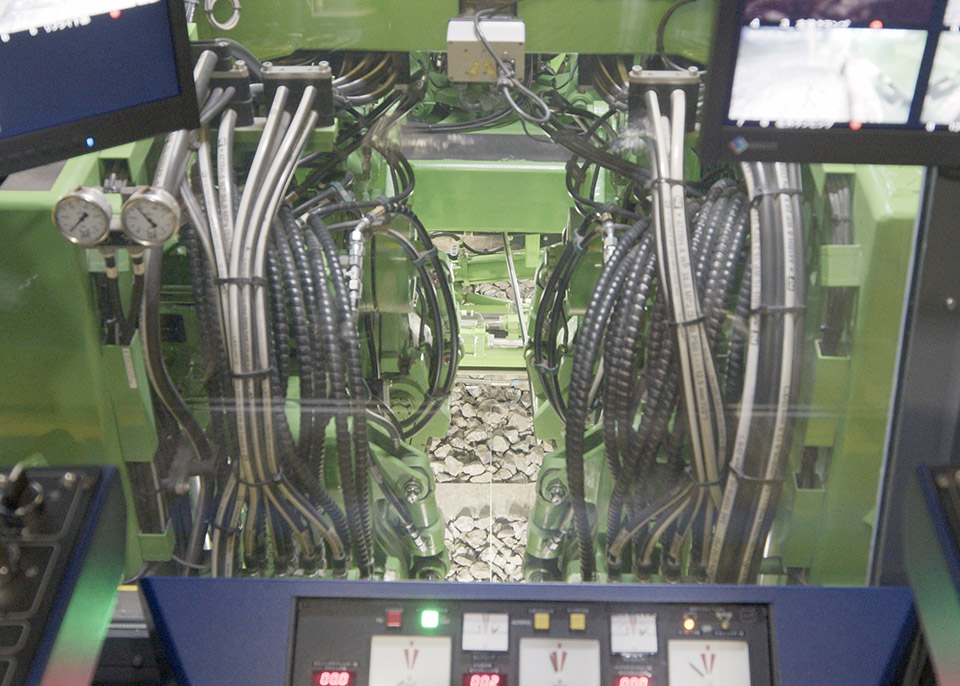

マルチプルタイタンパ(MTT)

レールの顎下を掴み軌きょうを扛上後、振動するタンピングツールをまくらぎ下面まで下降させ、まくらぎ下のバラストを締め固めることで、軌道の歪みを整正する大型機械です。さらにこの機械は脱線を防ぐための工事に使用され、人力と比べて短時間で高精度に効率良く作業ができ、乗り心地を向上させます。その操作には熟練の技が求められます。

道床整理兼道床安定作業車(SFM-C)

道床(バラスト)に振動を与えることで、バラスト間の隙間を埋め、MTTつき固め後の初期沈下を促し、道床を早期に安定化させます。これにより、道床交換作業翌日での列車走行でも、あまり列車速度を落とさずに、円滑な列車運行を可能にします。また、車両名の通り、道床整理も合わせて行うことができる大型機械となります。

レール削正車

レール表面に生成される微細な凹凸を削り、平滑にする大型機械です。1/100mmという高い精度でレール表面を削ることで、騒音や振動を低減させる効果があります。断面形状を矯正することも可能でレールの延命やきしみ傷などの進行を抑制することもできます。機械により、砥石で円滑に均す「グライディング式」と、かんなのように削る「ミリング式」があります。

線路確認車

新幹線の夜間保守作業が終了した後、始発列車の運行開始前に、異常がないか最終確認するために走行します。車体下部に限界支障検知装置を装備し、建築限界内にある支障物を走行しながら検知することができ、前方監視装置を装備した車両では、最高時速110km/hで走行できます。毎日欠かすことなく確認車が走ることで、新幹線の安全な1日が始まります。

私たちが守るのはレールだけではない。

レールが運ぶ人々の出会いと、社会、

そして未来である。

レールが運ぶ人々の出会いと、社会、

そして未来である。